【大会コンテンツ】

- 次回大会(2025年第19回大会)開催概要

- 大会プログラム日程

5/31(土) 明治大学生田キャンパス(最寄駅:小田急小田原線 生田駅) - シンポジウム(5/31)

- 若手ワークショップ(5/31)

6/1(日) 明治大学黒川農場(最寄駅:小田急多摩線 黒川駅) - 里山フォーラム(6/1)

- フィールドガイド(6/1)

- 黒川農場・自然生態園案内(6/1)

● 次回大会(2025年第19回大会)

運営委員会・理事会とシンポジウム準備会の議論を経て、第19回研究大会は2025年5月31日および6月1日に対面とオンライン併用(部分的)大会として開催される予定になりました。オンラインでの参加にはWeb会議用アプリ「Zoom」をご使用いただくことになります。

初日は明治大学・生田キャンパス、二日目は明治大学・黒川農場の施設を利用しての開催となります。黒川農場までは黒川駅から徒歩で25分ほど要します。9時に黒川駅にお集まりいただくと、会場まで徒歩で向かうフィールドガイドにご参加いただけます。長時間の徒歩移動が難しい場合、ご自身でタクシーを手配して直接農場までお越しください(学会からの費用補助はありません)。また、農場近辺に飲食店や売店はありません。昼食をご持参ください。

●開催概要

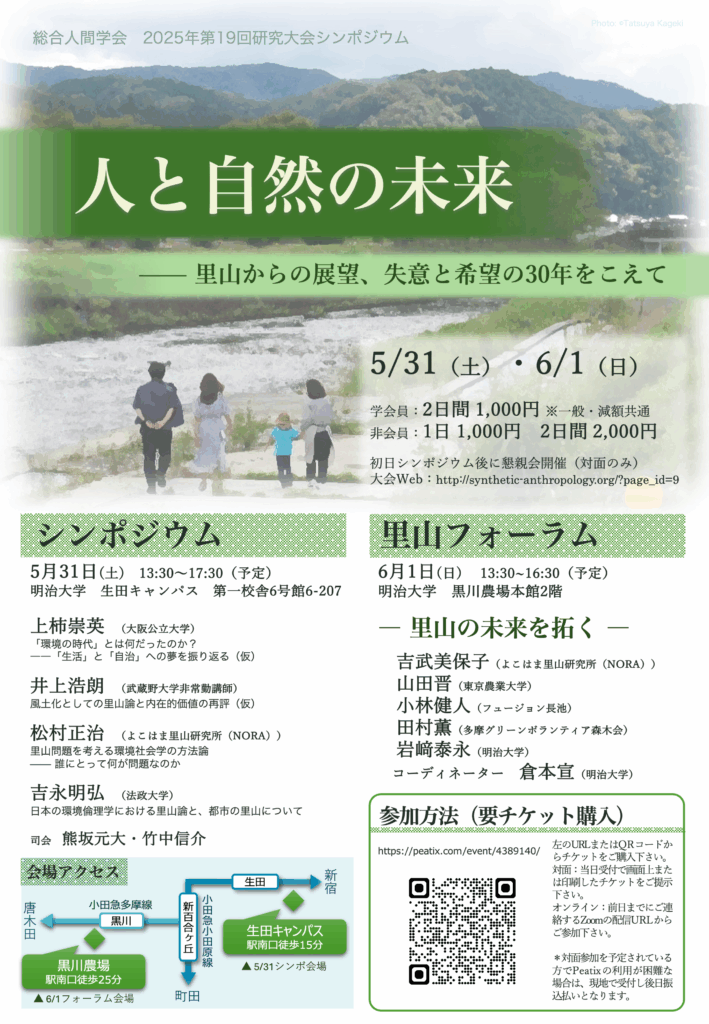

◆ 開催日

2025年5月31日(土)・6月1日(日)

◆ 会場

5月31日:明治大学生田キャンパスおよび一部Zoom(オンライン)

5月31日:明治大学黒川農場および一部Zoom(オンライン)

◆ 参加費

会員の方・学生の方:2日間1,000円

非会員の方(学生を除く):1日間1,000円・2日間2,000円

(一般会員・減額会員の区別はありません)

◆ 参加方法

以下のリンクよりチケットをご購入下さい。

(Peatixのチケット購入ページに遷移します)

総合人間学会 第19回研究大会

参加申し込みページ

*対面参加を予定されている方で、Peatixの利用が困難な場合は、当日現地でお渡しする払込用紙で大会後一週間以内にお振り込み下さい。

*1日目終了後、懇親会を開催します(対面のみ)。会費は当日徴収致します。みなさまのご参加をお待ちしております。

*支払後に参加をキャンセルする場合は、返金手続きを行いますので、必ず大会前日(5/30)までにご連絡ください。当日キャンセルの場合、返金できません。参加費を会費等に振り替えることもできません。また、コンビニ/ATM決済では銀行振込により返金するため、返金手数料340円が差し引かれます。

*大会開催後に、参加申込者限定で講演とシンポジウムのアーカイブ配信を予定しております(1週間程度)。閲覧希望の方も、大会会期中までに参加申込をお願いします。

● 大会プログラム日程

◇1日目(5月31日) 会場:明治大学生田キャンパス 第一校舎6号館6-207教室

10:00~11:50 若手ワークショップ「<当事者>の学びづらさを考える:かつてみんな子どもだった」

11:50~12:00 休憩

12:00~12:40 総会

12:40~13:30 昼食休憩

13:30~16:20 シンポジウム「人と自然の未来 ―里山からの展望、失意と希望の30年をこえて」第Ⅰ部

16:20~16:30 休憩

16:30~17:40 シンポジウム第Ⅱ部 パネルディスカッションおよび全体討論

18:00~19:30 懇親会

◇2日目(6月1日)会場:明治大学黒川農場 本館2階教室

09:00~09:30 フィールドガイド(黒川駅~黒川農場)

09:30~12:45 一般研究報告(各報告25分、質疑10分、休憩5分)

12:45~13:30 昼食休憩および黒川自然生態園案内

13:30~16:40 里山フォーラム ―里山の未来を拓くー

※ 17:00に黒川農場は閉門します。

● シンポジウム(5/31)

◆ 日時

5/31(土)午後1時半~5時半

◆ 対面会場

明治大学 生田キャンパス 第一校舎6号館6-207教室(https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/ikuta/access.html)

最寄駅:小田急小田原線 生田駅

◆ テーマ

人と自然の未来

―里山からの展望、失意と希望の30年をこえて—

◆ 大会シンポジウム企画趣旨

20世紀自然破壊が深刻化するなか、人と自然の関係をめぐる言説をリードしていた英語圏の議論では、原生自然や野生生物の価値をどのように保護するのかという問題意識が強く見られた。日本では『環境倫理学のすすめ』(加藤尚武 1991)の出版を皮切りに、海外の議論をフォローしつつ、二次的自然環境の意義については西洋の後追いではない研究も進められてきた。こうした文脈で、一つの象徴的概念として注目されてきたのが里山である。

細かな議論はさまざまあるが、1990年代初頭までは雑木林の類義語のように見なされていた里山は、2000年前後に概念の拡張とも呼べる広がりを見せ、里海や里川、里沼などの派生語も登場するようになった。国際的にも生物多様性条約会議(COP10,2010年、名古屋)にて「SATOYAMAイニシャティブ」が推進され、「社会生態学的生産ランドスケープ(SEPLS)」として世界的に展開されてきた。

こうした流れの中で、里山の研究者も、里山保全に携わる生活者や活動家も、里山を取り上げるマスメディアも、さらには小中学校等の教育現場でも、里山に対してある種の希望と可能性を予感していたように思われる。すなわち里山は、自然の複雑さや不思議さを学び感じる教育の場となること、自然に対する感受性といった環境徳を養う場になること、そうした徳を身に着けた市民が里山の保全に取り組むことへの淡い期待があったと言ってよいだろう。

しかし里山を巡る現在の状況は、そうした期待に十分には応えているとは言いがたいものがある。かつての里山を維持してきた農林業や地域生活との関係性が失われ、里山地域の空洞化が進む一方で、里山の保全活動に関わろうとする担い手、人材の育成や継承が進んでいない。里山の外に目を向けても、気候変動などの環境問題への取り組みはいずれも十分とは言い難い。

現状に対する危機意識、そこから生じる失意と憤りから、若い世代を中心に一部にはより過激な抗議活動に走るものもいれば、諦めから無関心になるものもいる。一時的に高まりを見せたメタバースや反出生主義への関心も、環境問題に対するニヒリズムが関わっていると解釈することもできるだろう。

本シンポジウムでは以上の現状整理をふまえた、あるいはこの整理そのものを批判的に分析する四名の登壇者に話題を提供していただき、会場の参加者とともに、里山を足がかりにしつつもそこに限定することなく、広く人間と自然の関係に希望を見出すための手がかりを改めて探ることを目指したい。

◆ 登壇者

報告1「「環境の時代」とは何だったのか?――「生活」と「自治」への夢を振り返る」(仮)

上柿崇英(大阪公立大学現代システム科学研究科 准教授/環境哲学・現代人間学)

報告2「風土化としての里山論と内在的価値の再評(仮)

井上浩朗(武蔵野大学 非常勤講師/環境倫理学)

報告3「里山問題を考える環境社会学の方法論 ― 誰にとって何が問題なのか」

松村正治(NPO法人よこはま里山研究所(NORA) 理事長/環境社会学)

報告4「日本の環境倫理学における里山論と、都市の里山について」

吉永明弘(法政大学人間環境学部人間環境学科 教授/環境倫理学)

司会 熊坂元大( 桜美林大学准教授/環境倫理学)

竹中信介(道徳科学研究所 研究員/比較文明学

● 里山フォーラム(6/1)

◆ 日時

6/1(日) 午後1時半~4時半

◆ 会場

明治大学 黒川農場 本館2階教室(https://www.meiji.ac.jp/agri/kurokawa/access/index.html)

最寄駅:小田急多摩線 黒川駅

◆テーマ

里山フォーラム ―里山の未来を拓く―

黒川農場が位置する多摩・三浦丘陵群は里山保全活動が活発に行われてきた地域です。保全上重要な里山の研究者、自然を生かした里山公園(公有地)の指定管理者、里山の市民の森(民有地)の管理者、自治体内の市民の活動のネットワーク、黒川農場における実務と里山講座などについて、楽しさ、稼ぎ、制約などについて話題提供していただき、里山と市民の関わりの将来について考えます。

◆話題提供者(所属・タイトル調整中)

・吉武美保子(NPO法人よこはま里山研究所(NORA)、新治里山わを広げる会)

多摩・三浦丘陵群の里山保全活動

・山田晋(東京農業大学、図師小野路研究者連絡会)

図師小野路歴史環境保全地域における里山管理と研究活動

・小林健人(フュージョン長池、長池公園園長、八王子市都市公園指定管理者ひとまちみどり由木)

ニュータウンの中の自然の豊かな都市公園の里山の保全と活用

・田村薫(多摩グリーンボランティア森木会会長)

多摩市における里山保全活動のネットワークの意義

・岩﨑泰永(明治大学黒川農場)黒川農場の里山教育と里山管理

・コーディネーター 倉本 宣(明治大学農学部)

● 若手ワークショップ(5/31)

◆ 日時

5/31(土)午前10時~11時50分

◆ 対面会場

明治大学 生田キャンパス 第一校舎6号館6-207教室(https://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/ikuta/access.html)

最寄駅:小田急小田原線 生田駅

◆ テーマ

<当事者>の学びづらさを考える:かつてみんな子どもだった

◆ プログラム

報告1 長井 岳(NPO法人雫穿大学/労働者協同組合440Hz/自分研究(当事者研究)

「くさびはいつ打ち込まれたのかー不登校に至った中学校の体験を中心に考察する」

報告2 江頭 早紀(津田塾大学大学院国際関係学研究科研究生/教育社会学・福祉社会学)

「本人の困り事を共に捉えるーー学びづらさを抱える子どもに対する家庭学習支援の実践から」

報告3 藤阪 希海(大阪大学人間科学研究科博士後期課程/教育社会学)

「〈当事者〉であることと、「当事者」になること: 指導の暴力性をめぐるオートエスノグラフィ」

特定質問 桂 悠介(立命館大学/立命館アジア太平洋大学)

司会 佐藤 竜人(東京大学助教)

● フィールドガイド(6/1)

◆ 日時:09:00~09:30

◆ 場所:9時に小田急多摩線 黒川駅集合、黒川農場まで歩きます

※ 途中トイレはありません。黒川駅でトイレをお済ませください。

※ 新宿 08:11発 黒川08:48着 唐木田行き急行が便利です。

川崎市麻生区黒川地区は、環境省の生物多様性保全上重要な里地里山、神奈川県の里地里山保全等地域、川崎市の緑と農の3大拠点に位置づけられている、都心から近い里山ランドスケープ(里地里山)です。黒川駅から黒川農場まで、昔からの道を歩きながら、谷戸の暮らしについて解説します。

● 黒川農場・自然生態園案内(6/1)

◆ 日時:12:45~13:30

◆ 場所:黒川農場

最寄駅:小田急多摩線 黒川駅

明治大学黒川農場は、コンセプトの一つ自然共生に里山との共生を謳っている面積12haの50%が里山(林)の大学農場です。里山ランドスケープ(里地里山)としては広くないのですが、場内の小さい谷戸一つを自然生態園として丘陵地の自然の成り立ちが理解できるように管理しています。工事の際の自然保護上の課題や現在のナラ枯れ等の対策について現場で説明する時間を設けます。